FP試験にも実生活にも役立つ💡『所得が増えると税率もUP?超過累進課税のしくみ』

所得税の仕組みって“超過累進課税”っていうんだ。所得が一定額を超えた部分にだけ、高い税率がかかるんだよ。

えぇ〜!?がんばって働いてるのに税率まで上がるの?💦

それって、努力した人が損してるみたいじゃない?

気持ちはわかるよ。がんばって働いてるのに税率が上がるって、ちょっと理不尽に聞こえるよね。

でもね、たくさん稼いでる人は、生活に必要なお金を払ってもまだ余裕があるでしょ?

だから“みんなで支え合う”ために、少し多く負担してもらう仕組みなんだ。

――よし、じゃあ今回は“超過累進課税”のしくみについて、しっかり解説していこう!

きりちゃんのように、「たくさん働いているのに税率が上がるなんて、がんばる人が損してるみたい」と感じる人は多いです。

確かに、言葉だけで聞くと「所得が増えたら全部に高い税率がかかるの?」と誤解してしまいそうですよね。

でも、超過累進課税のポイントは“超えた分だけ”に高い税率がかかるというところ。

たとえば、ある金額までは5%の税率でも、そのラインを少し超えた部分にだけ10%がかかる、というように、

階段をのぼるように少しずつ税率が上がっていく仕組みなんです。

つまり、「稼ぎすぎたから損をする」わけではなく、所得が増えた分に応じて少しずつ負担が増えるだけ。

全体にいきなり高い税率がかかるわけではありません。

この制度には、「みんなが無理なく負担できるように」という考え方が根底にあります。

所得が多い人は生活に必要な支出の割合が小さく、税を負担する“余力”がある。

そのため、社会全体で支え合うために、少し多めに税金を負担してもらう——それが超過累進課税の考え方です。

そこで今回は、“超過累進課税”のしくみについて、わかりやすく解説していきます。

超過累進課税とは?所得税の基本的な仕組みを理解しよう

所得税は、「所得が多い人ほど高い税率がかかる」という超過累進課税(ちょうかるいしんかぜい)の仕組みを採用しています。

ただしここで大事なのは、「所得が増えたら全部が高い税率で課税される」わけではないという点です。

たとえば、階段をのぼるようにイメージしてみましょう。

・最初の段(一定の所得までは)税率5%

・次の段(その上の所得部分)は税率10%

・さらに上の段では20%…というように、“超えた部分”だけに高い税率がかかっていきます。

ん~、やっぱりよくわかんな~い💦

うん、ちょっとややこしいよね。

たとえば、課税所得が200万円だった場合――

“195万円以下は5%”、その“195万円を超えた5万円の部分だけ”が10%になるんだ。

だから、全体がいきなり10%になるわけじゃないんだよ。

あぁ~なるほど~!よかった~!

もし195万円を超えたら全部10%になっちゃうなら、みんな195万円で止めたくなっちゃうもんね~!

つまり、所得が増えると確かに税率も上がりますが、それはその範囲を超えた部分にだけ適用されるため、

「努力して稼いだ分が全部高税率になる」という心配はありません。

この仕組みには、「負担できる力(担税力)」に応じて公平に税を分け合うという目的があります。

生活に必要な支出は誰にでもありますが、所得が多い人ほど余裕があるため、少し多めに税金を負担してもらう。

その分、社会全体で福祉や教育、公共サービスを維持していく——それが超過累進課税の考え方なのです。

たしかに、たくさん稼いでる人も、そうじゃない人も同じ30%!なんてことになったら、生活できなくなる人も出ちゃうよね。

だから最初は5%みたいに低い税率から始めて、少しずつ上げていくんだ~。

なるほど~、よくできた仕組みだね!

そうそう、その通り。きりちゃん、よく気づいたね。

超過累進課税は“みんなが無理なく負担できるように”っていう考え方で作られてるんだ。

一律に同じ税率だと、所得の少ない人ほど生活が苦しくなっちゃうからね。

段階的にすることで、できるだけ公平に負担を分け合えるようになってるんだよ。

実際に計算してみよう!超過累進課税の仕組みを確認

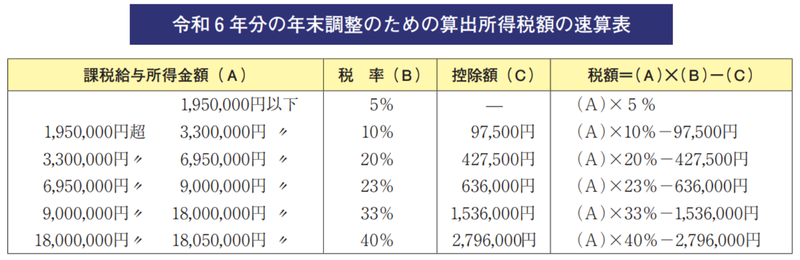

ここでは、令和6年分(2024年分)の所得税速算表をもとに、

実際に“超過累進課税”がどう計算されるのかを見ていきましょう。

表には、課税される所得金額ごとに「税率」と「控除額」が決められています。

計算式は以下のようになります👇

税額 = 課税所得金額 × 税率 − 控除額

( 出典:国税庁『所得税の税率/速算表』 )

う、うげっ!なんか“控除額”とか出てきたんだけど…これ混乱する~💦

税率だけでもややこしいのに、なんでこんなのまであるの~?

そう、それがさっき話した“超えた部分だけ税率を上げる”仕組みを成り立たせるために欠かせないんだ。

もしこの控除額がなかったら、税率が切り替わるところでいきなり税金がドンっと増えちゃうでしょ?

それをなめらかに調整してくれるのが、この“控除額”ってわけなんだよ。

🔹たとえば、課税所得が300万円の場合

速算表を見ると、「195万円超~330万円以下」にあたるので税率は10%、控除額は97,500円。

計算式はこうなります👇

300万円 × 10% − 97,500円 = 202,500円

ちなみに、きりちゃんがもっとイメージしやすいように、“控除額なし”のパターンでも計算してみようか。

結果はちゃんと同じになるから安心してね。

たとえば、控除額を使わずに計算する場合は次のようになります。

195万円 × 5% +(300万円 − 195万円)× 10%

最初の195万円までは5%の税率がかかり、195万円を超えた分(この場合は105万円)にだけ10%の税率がかかります。

この計算をすると、最終的な税額は202,500円になり、控除額を使った計算式とまったく同じ結果になります。

わぁ〜!ほんとだ!ちゃんと同じ金額になった!✨

控除額を使っても使わなくても結果が一緒になるなんて、ちゃんと考えられてるんだね〜!

そうそう、控除額って、いっけんややこしく見えるけど、実はとてもシンプルなんだ。

本当は、所得の段階ごとに“ここまでは5%、ここから先は10%…”って分けて計算しなきゃいけないところを、

この控除額があるおかげで、ひとつの式でまとめて計算できるようになってるんだよ。

つまり、控除額は“計算をわかりやすくしてくれる補助役”なんだ。

複雑な段階計算を、見た目もスッキリ整理してくれてるってわけだね。

このように、控除額は一見わかりづらく感じますが、仕組みを理解するととても合理的にできていることがわかります。

本来であれば、所得の区分ごとに税率を分けて計算しなければならないところを、控除額を使うことで一度の計算で済むようになっているのです。

つまり、控除額は「計算をわかりやすくまとめるための調整役」。

これによって、税率の段階が切り替わるたびに複雑な計算を繰り返す必要がなくなり、誰でもスムーズに税額を求められるようになります。

超過累進課税のしくみは、こうした工夫によって“公平さ”と“わかりやすさ”の両立を実現しているのです。

まとめ:超過累進課税は“公平さ”を保つための仕組み

なるほど〜!“たくさん稼いだ人だけが損してる”ってわけじゃなくて、ちゃんと公平になるようにできてるんだね。

最初はちょっと難しそうって思ったけど、仕組みを知るとよく考えられてるって感じるね〜!

そうそう。所得が多い人ほど余裕があるぶん、少し多めに負担して、みんなが無理なく支え合えるようにする。

それが超過累進課税の一番の目的なんだ。税金って“公平に分け合うためのルール”でもあるんだよ。

うん、きりちゃんたちがしっかり理解してくれてうれしいよ。

こうして仕組みを知っておくと、“税金=取られるもの”っていう印象が変わるはず。

社会の仕組みを支える大事な役割があるんだって思えるようになるね。

うんっ、なんか税金ってちょっと難しそうって思ってたけど、

ちゃんと仕組みを知ると“なるほど、こうやってみんなで支え合ってるんだな〜”って思えたよ!

超過累進課税は、「所得が多い人ほど高い税率で課税される」という仕組みですが、すべての所得に一律で高い税率がかかるわけではありません。ポイントは、“超えた部分だけ”に高い税率がかかるということ。これにより、所得が少ない人も多い人も、それぞれの生活に無理のない範囲で税負担を分かち合えるようになっています。

また、速算表にある「控除額」は、一見ややこしく見えますが、段階的な計算を一つの式にまとめてくれる補助的な役割を果たしています。実際には、195万円までは5%、それを超えた部分にだけ10%、といったように階段を上がるように税率が上がっていくため、「たくさん働くと損をする」ということにはなりません。

こうした仕組みを理解しておくと、所得税の計算だけでなく、「なぜ税金がこのように設計されているのか」という社会的な背景も見えてきます。

“超過累進課税”は、ただの税金ルールではなく、みんなが無理なく支え合うための“公平さ”を保つ仕組みなのです。

超過累進課税の仕組みは、試験対策だけでなく、実際の家計や年末調整にも役立ちます。

たとえば、昇給や副業などで収入が増えたとき、「どのくらい手取りが変わるのか」をイメージできるようになります。

また、課税の仕組みを理解しておくことで、控除や節税の効果を正しく把握でき、

“なぜこの金額が引かれているのか”を自分で判断できるようになるのです。

FP試験では「仕組みを説明できる力」、

実生活では「数字の意味を理解して判断できる力」——

この2つをつなげてくれるのが、まさに超過累進課税の知識なんです。