はじめてのFP学習「国保と健保ってなにがちがうの?企業が支える健保の強みとは」

社会人の学び直しに特化した【Schoo(スクー)】がおすすめ!

金融リテラシーを高めて、もっと豊かで楽しい人生を送るヒントを見つけよう!

7000本の授業が見放題!社会人向けオンライン学習動画【Schoo(スクー)】

私って今は会社員だから健保に入ってるのはわかるんだけどさ、子どもの時ってどうしてたんだろ?

きりちゃんのご両親も会社員だったの?

違うよ!うちカフェやってて自営業!えっ、仕事って保険に関係あるの?

おっ、その場合は国保になるね。

えっ!?そうだったの!?全然知らなかったよ、、、。

ずっと健保に入ってたと思ってたのに、子どもの頃は国保だったんだね。

じゃあ国保と健保って具体的にどう違うの?ちゃんと教えてー!

そうだよね、子どもの頃の保険って自分じゃ意識しないから不思議に思うよね。

じゃあ今日は、その“国保と健保って何が違うの?”について、わかりやすく解説していくよ!

子どもの頃は自分で保険料を払うわけでもないし、「保険に入っている」という感覚はあまりありませんよね。

だからこそ大人になってから「実は国保と健保で仕組みが違う」と聞くと、意外に思う人が多いんです。

そしてこの部分は、FPを勉強している人でも混乱しやすいポイントのひとつ。

「国保も健保も医療保険でしょ?」と一緒に覚えてしまうと、試験問題で間違えやすくなりますし、実生活でも自分や家族がどちらに加入しているのかを正しく理解できなくなってしまいます。

そこで今回は、国民皆保険制度の全体像をふまえながら、

「国民健康保険(国保)」と「健康保険(健保)」の違いについて、わかりやすく整理して解説していきます。

ここから先は、国民健康保険は“国保”、健康保険は“健保”って呼んで解説していくね。

目次

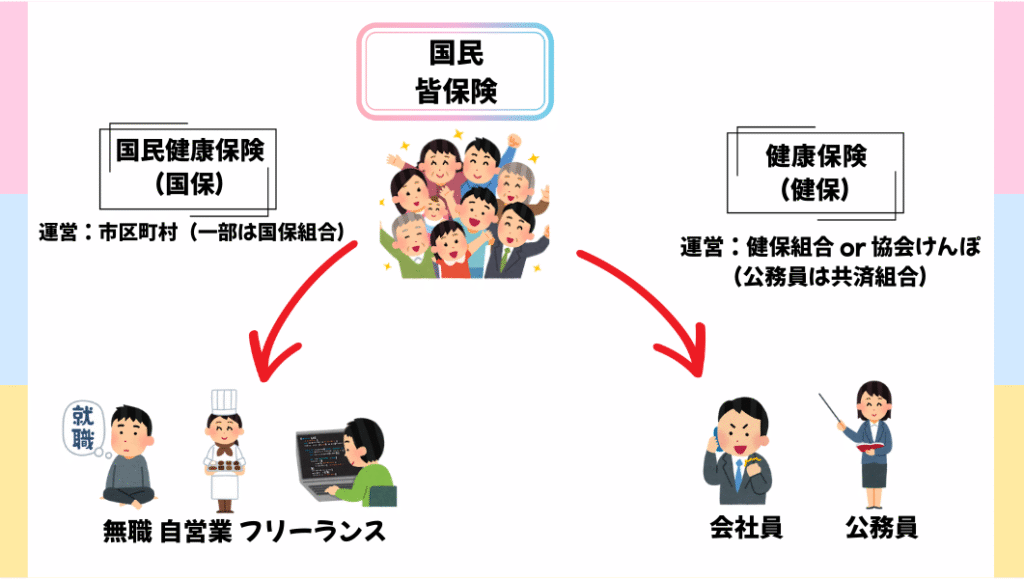

すべての国民が加入する国民皆保険制度

大前提として、日本は“国民皆保険”っていう仕組みなんだ。

つまり、日本に住んでる人はみんな、必ず何かしらの公的医療保険に入らなきゃいけない。

会社員や公務員は健保、自営業や無職の人は国保っていう風にね。

だから“保険に入らない”って選択肢はなくて、必ずどっちかに入ることになるんだよ。

えっ!?そうなんだ、、、!

みんな必ずどっちかの保険に入らなきゃいけないんだね。

でもさ、、、他の国もそうなの?“国民皆保険”って、日本だけの仕組みなの?

日本は憲法25条で“健康で文化的な最低限度の生活”を保障するって決めているんだ。

そのために法律で“誰もが必ずどこかの保険に入る”仕組み、つまり国民皆保険ができてるんだよ。

他の国は民間保険が中心だったり、入るか自由な国も多くて、日本ほど全員加入を義務にしてる国は珍しいんだよ!

へぇ〜!ちゃんと憲法で守られてるんだね。

全員が必ず保険に入れるなんて安心だなぁ。

日本って、、、やっぱりいい国だね!

日本では憲法25条を根拠に「健康で文化的な最低限度の生活」を守るため、国民皆保険の仕組みが整えられています。

つまり、日本に住む人は必ず何らかの公的医療保険に加入しなければならない、これが大前提なんですね。

この仕組みがあるおかげで、病気やケガをしても高額な医療費を一人で全額負担する必要はなく、誰でも安心して医療サービスを受けられるようになっています。

裏を返せば「保険に入らない」という選択肢はなく、立場に応じて必ずどこかの保険に割り振られることになります。

では、その「立場による違い」とは何か。

ここがまさにFPの学習者でも混乱しやすいポイントであり、生活者にとっても重要な知識です。

日本の医療保険制度は大きく分けると 「国民健康保険(国保)」と「健康保険(健保)」の二本柱 に整理されます。

この二つの仕組みがあることで、会社員・公務員・自営業・フリーランス・無職といった、どんな立場の人であってもカバーされる仕組みになっているのです。

国保と健保の加入対象チェック

ではここからは、国保と健保にそれぞれ誰が入るのかを整理していきましょう。

ねえ、解説の前にちょっと気になるんだけど、、、。

そもそもなんで国保と健保に分かれてるの?

ぜーんぶ一緒にして“同じ保険!”じゃダメなのかな?

たしかに“ひとつにまとめればいいのに”って思うよね。

でも実際は、働き方や収入の仕組みが違うから分かれてるんだ。

会社員や公務員は会社と折半で保険料を出すんだよ(この仕組みはあとで詳しく話すね)。

一方で自営業や無職は全部自分で払う必要がある。

それに、最初は会社員向けの健保しかなくて、自営業や農家のために国保が後から作られたんだ。

そっかー、たしかに働き方も仕組みも違うんだもんね。

もし無理やり一緒にしようとしたら、、、きっと管理しきれなくなっちゃいそうだよね。

日本の医療保険制度では、働き方や立場によって加入する保険が自動的に決まります。

- 国民健康保険(国保)

自営業やフリーランスといった個人で働く人、または退職して無職の人が対象です。勤務先を通じて社会保険に入れない場合にこちらに加入します。運営は市区町村(一部は国保組合)です。 - 健康保険(健保)

会社員や公務員が加入します。勤務先を通じて自動的に加入し、保険料は給与から天引きされ、事業主と折半する仕組みになっています。運営は協会けんぽや健康保険組合、公務員の場合は共済組合です。

つまり、**「自分の働き方によって加入先が国保か健保かに分かれる」**のが特徴なんです。

へぇ〜、国保と健保って分かれてるだけじゃなくて、

その中でも協会けんぽとか組合とか、さらにいろいろ分かれてるんだね〜。

そうなんだ。

たとえば国保は市区町村が運営するものと、業種ごとの国保組合があるし、健保も協会けんぽ・健康保険組合・共済組合と分かれてる。

だから“国保と健保”ってひとまとめに言われるけど、実際はもっと細かく枝分かれしてる仕組みなんだよ。

国保と健保は大きな枠組みですが、その中でもさらに分かれています。

たとえば国保は「市区町村ごとの国保」と「業種ごとの国保組合」があり、健保には「協会けんぽ」「健康保険組合」「共済組合」などがあります。

つまり日本の医療保険制度は、まず国保と健保に大きく分かれ、その内部でも複数の仕組みが存在しているのが特徴です。

ところでさ、どうして「健康保険」と「国民健康保険」ってこんな紛らわしい名前にしたんだろう?

これじゃ混乱しちゃう人がいても不思議じゃないよね。

実はね、健康保険ができたのは会社員向けで、入れない人がたくさんいたんだ。

そこで「じゃあ国民みんなが入れる保険を作ろう」ってできたのが国民健康保険なんだよ。

理想を込めて“国民”ってつけたんだけど、今の感覚だと名前がすごく紛らわしいよね。

国保と健保の扶養の違い

あとさ、ずっと疑問だったんだけど、、、

配偶者とか子どもみたいに“誰かに養ってもらってる人”ってどうなるの?自分で保険料払えないよね?

えっ、まさか保険に加入できない!?養ってもらってたら保険にも入れないのかー!

落ち着いて。ちゃんと仕組みがあるから。

実は、配偶者や子どもなど自分で保険料を払えない人のためにも、ちゃんと制度上の仕組みが整っています。

だから「養ってもらっていたら保険に入れないのでは?」と心配する必要はありません。

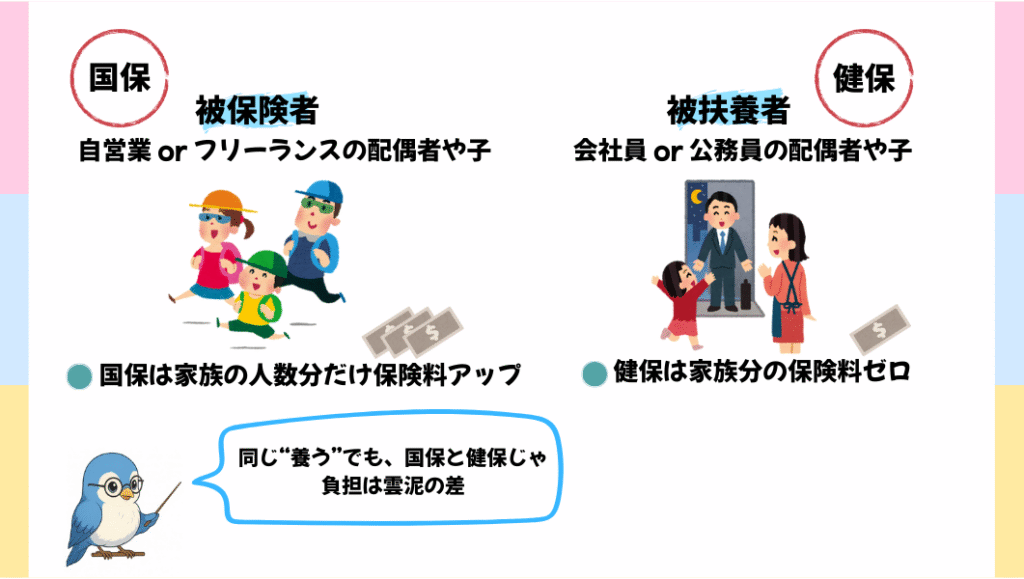

- 国保の場合:

世帯主がまとめて家族全員分の保険料を支払う仕組みです。家族の人数が増えるとその分の保険料も上がりますが、支払い自体は世帯主が一括して行います。 - 健保の場合:

配偶者や子どもは「被扶養者」として加入でき、追加の保険料はかかりません。つまり、会社員や公務員が保険料を負担することで、家族も一緒に保障を受けられるのです。

ねえねえ、なんで健保だと“被保険者”じゃなくて“被扶養者”って名前になるの?

国保は家族も含めて一人ひとりが“被保険者”として加入するから、その人数分だけ保険料がかかるんだ。

一方で健保は働いている本人だけが“被保険者”で、家族はその人に養われる立場だから“被扶養者”と呼んで区別してるんだよ。

しかも被扶養者の場合は追加の保険料がかからないから、家族も負担なく保障を受けられる仕組みになってるんだ。

同じ「養ってもらっている」立場でも、国保と健保では負担の仕組みが大きく異なります。国保は人数分だけ負担が増えるのに対し、健保は家族分の保険料がゼロ。ここが両者の最も分かりやすい違いなんです。

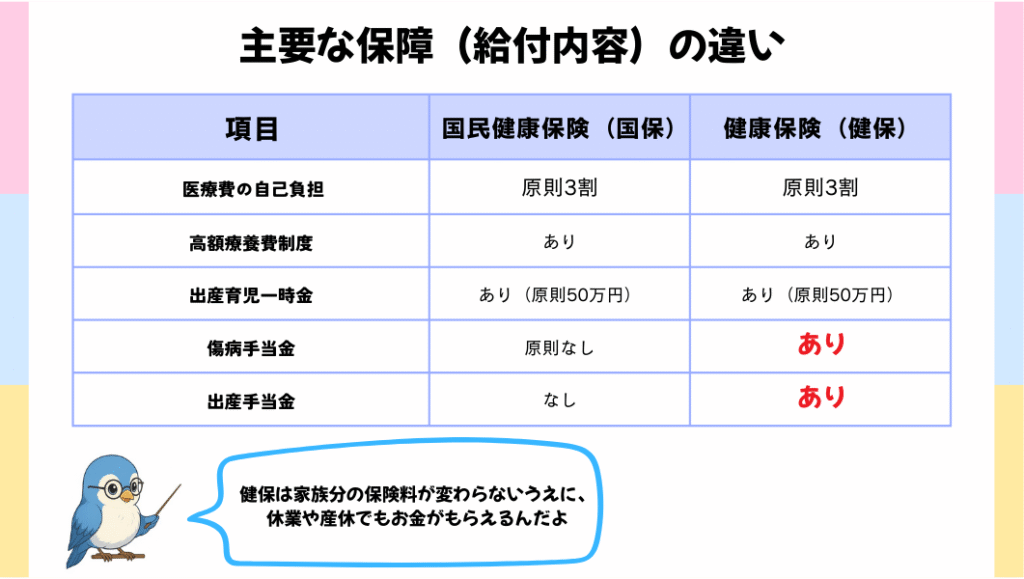

なんで健保はこんなに手厚いの?

ちょちょちょ、、、さっき“健保は養ってる人の保険料は0円”って聞いたのに、、、

この表みると国保より保障が手厚くない!?💦

え、もしかして保険料の負担も軽いし、保障も国保より充実してるってことなの?

そう感じるのも無理ないよ。

健保は会社が保険料の半分を出してくれる仕組みだから、扶養されている配偶者や子どもは保険料を払わなくても入れるんだ。

そのうえ、医療費の自己負担割合や給付も国保より手厚い部分が多い。

だから“保険料負担が軽いのに保障も厚い”って見えるのは事実なんだよ。

なるほど~!

企業が半分出してくれるおかげで、扶養されてる人も保険料ゼロで入れるんだね。

ほんと企業様様って感じだね!

確かに、健康保険は「事業主と従業員で折半して保険料を負担する仕組み」なので、家族を扶養している場合でもその人たちに直接の負担はありません。そのうえ給付内容も比較的手厚く、休業や出産のときの保障なども整っています。

一方で、国民健康保険は加入者が自分で全額を負担するため、扶養という考え方がなく、世帯全体の収入に応じて保険料が決まる仕組みです。つまり「誰が加入するか」「どの制度に入るか」によって、負担のされ方や保障の厚さが変わってくるのです。

企業ってお給料だけじゃなくて、社会保険も半分負担してくれてたんだね。

見えにくいけど、めちゃくちゃありがたい仕組みだなぁ。

ほんとだよね、企業が社会保険まで支えてくれてるのって大きいよね。

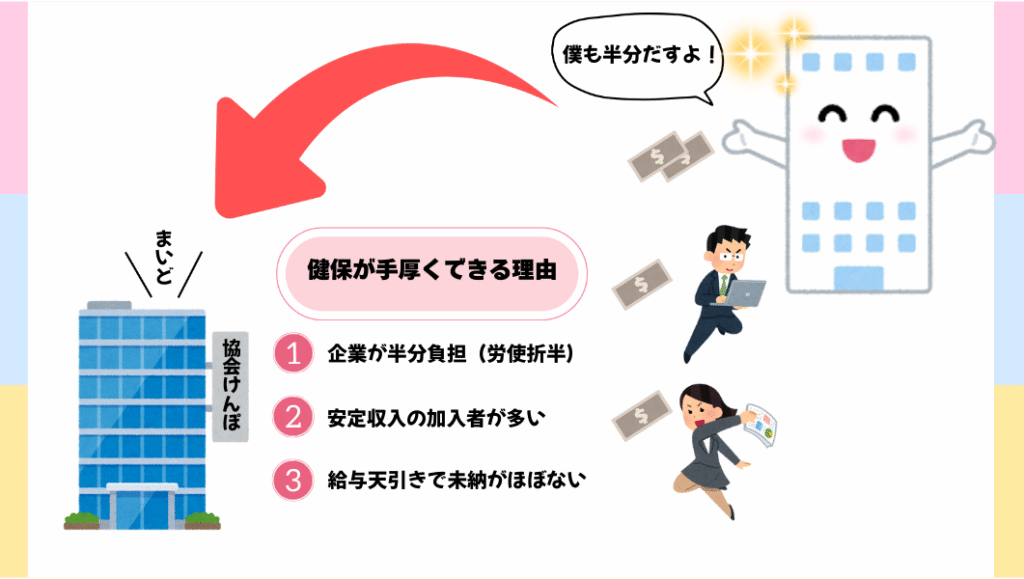

実は健保が手厚いのには、まだ他にも理由があるんだ。

このあと順番に解説していくね。

安定収入×給与天引きで財源がしっかり!制度が安定するから保障も手厚い

健保に加入している人の多くは会社員や公務員といった「安定収入がある層」。

さらに保険料は給与から自動で天引きされる仕組みなので、未納や滞納のリスクがほとんどありません。

そういえば私もお給料から保険料が天引きされてるんだよね。

自分で払う手間もないし、払い忘れもなくて安心。

これなら制度が安定するのも納得だなぁ。

そうだよね、天引きだから安心だし安定するのは大きな強みだよね。

国保は基本的に自分で納める仕組みなんだけど、口座振替で自動引き落としにしてる人もいるんだ。

それでも健保の天引きに比べると未納や滞納が出やすくて、その違いが保障の厚さにもつながってくるんだよ。

給与天引きという仕組みのおかげで、健康保険は「安定した収入のある会社員や公務員」が加入者の中心となり、さらに未納や滞納がほとんど発生しません。

これによって財源がしっかり確保され、病気やケガのときの給付はもちろん、傷病手当金や出産手当金といった手厚い保障を整えることができているんです。

一方で、国民健康保険は加入者が自分で納める仕組みになっているため、どうしても払い忘れや滞納が出やすくなります。

しかも加入者の中心は自営業やフリーランス、無職の人など、収入が安定しにくい層。財源の確保という点では健康保険に比べて不安定になりやすいんですね。

こうした「財源の安定度」の差が、結果として両者の保障内容やサービスの厚さの違いにつながっているのです。

国保と健保の違いを総整理!扶養・給付・負担でここまで差がある

国保と健保って、同じ“保険”なのに扶養とか給付とか負担まで全然違うんだね!びっくりしちゃったよ。

そうだね。健保と国保で扶養や給付の仕組みに差があるのは事実だけど、だからといって国保が劣っているっていうわけじゃないんだ。

国保は自営業やフリーランス、無職の人まで幅広くカバーしていて、“誰も無保険にならない”仕組みを支えているんだよ。

それに日本の社会保険制度全体を見れば、医療費の自己負担が原則3割に抑えられていて、高額療養費制度まである。これは世界的に見てもトップクラスの手厚さなんだ。

うん、まどくんの言うとおり、日本の社会保険制度は世界的にもかなり高水準なんだ。

ただし、その中で“健保と国保にどんな違いがあるか”を理解しておかないと、自分に合った制度を選んだり、将来のライフプランを考えるときに見落としやすいんだよ。

だから今回みたいに違いを整理しておくことが、すごく大事なんだ。

なるほど〜!違いをちゃんと知っておけば、自分に合った制度を安心して使えるんだね。

日本の保険って世界的にもすごく恵まれてるって聞いて、なんだか心強い気持ちになったよ!

ここまで見てきたように、国保と健保は同じ「医療保険」という枠組みにありながら、加入できる人や扶養の仕組み、給付の内容、保険料の負担方法などに大きな違いがあります。

健保は企業が半分負担してくれることや、安定収入のある加入者が多いことから、傷病手当金や出産手当金といった保障まで整っています。

一方の国保は、加入者が自営業やフリーランス、無職の人など幅広く、扶養という考え方がない分、家族の人数によって負担が変わる仕組みになっています。

ただし、どちらが良い悪いということではなく、両者がそろって存在するからこそ「誰も無保険にならない」という日本の国民皆保険制度が成り立っています。

世界的に見ても、医療費の自己負担が原則3割に抑えられ、高額療養費制度まで整っている国は多くありません。日本の医療保険制度は間違いなくトップクラスの仕組みなのです。

国保と健保の違いを理解しておくことは、単に制度を知るということにとどまらず、自分や家族のライフスタイルに合った選択をする力につながります。

そして同時に、私たちが世界的に見ても非常に恵まれた環境にいることを再確認する機会にもなるのです。

記事を読んでいただき、ありがとうございました!

「FP資格の勉強を始めたいけど、どこから学べばいいの?」という方には、

日本FP協会認定の講座が受けられる【資格対策ドットコム】が安心です!

初心者でも提案書作成までしっかりサポートしてくれるので、独学に不安がある方にもおすすめです!

FP資格継続教育パック